كان الفجر لا يزال ناعمًا، والطفولة تتلمّس أولى أبجديات الحلم.

هناك، في مدرسةٍ ابتدائيةٍ بمدينة ، جلستُ على مقعدٍ خشبيٍ بسيطٍ أمام رجلٍ لم يكن مجرّد معلّم، بل كان وطنًا صغيرًا من نورٍ وضمير.

ذلك الرجل كان محمد عبده… أستاذي الذي علّمني قبل الحروف معنى الإنسان.

في صوته دفء الريف، وفي عينيه إشراقة النيل.

لم يكن يعلّمنا القراءة والكتابة فحسب، بل يعلّمنا كيف نحترم الحرف، وكيف نقرأ العالم بعينٍ صافيةٍ وضميرٍ يقظ.

كان يبدأ حصّته بآيةٍ أو حكمة، وينهيها بابتسامةٍ تشبه الدعاء.

في حضرته، كانت المدرسة تتحوّل إلى وطنٍ مصغّرٍ من الطهر والمعرفة.

كان يأتي قبل الجميع، يمرّ بين الصفوف كمن يزرع الحضور في كل زاوية.

يحمل دفتر التحضير كأنه سِفرٌ مقدّس، ويقول لنا دائمًا:

“لا تكتبوا كلماتكم بالحبر فقط، بل بالصدق.”

وكان يردّد:

“اللغة ليست حروفًا… اللغة ضمير.”

لم أفهم حينها كم كانت تلك الجمل عظيمة، لكنني أدركت اليوم — بعد أن مضى قطار العمر — أن الرجل لم يكن يعلّمنا القراءة، بل يعلّمنا كيف نُصغي إلى الحياة.

كان رسولًا من رسل النور، زرع فينا بذور الضمير قبل أن يزرع فينا بذور العلم.

ولمّا كبرتُ، اكتشفتُ أن القدر خبّأ وراء اسمه إشارةً لافتة: محمد عبده!

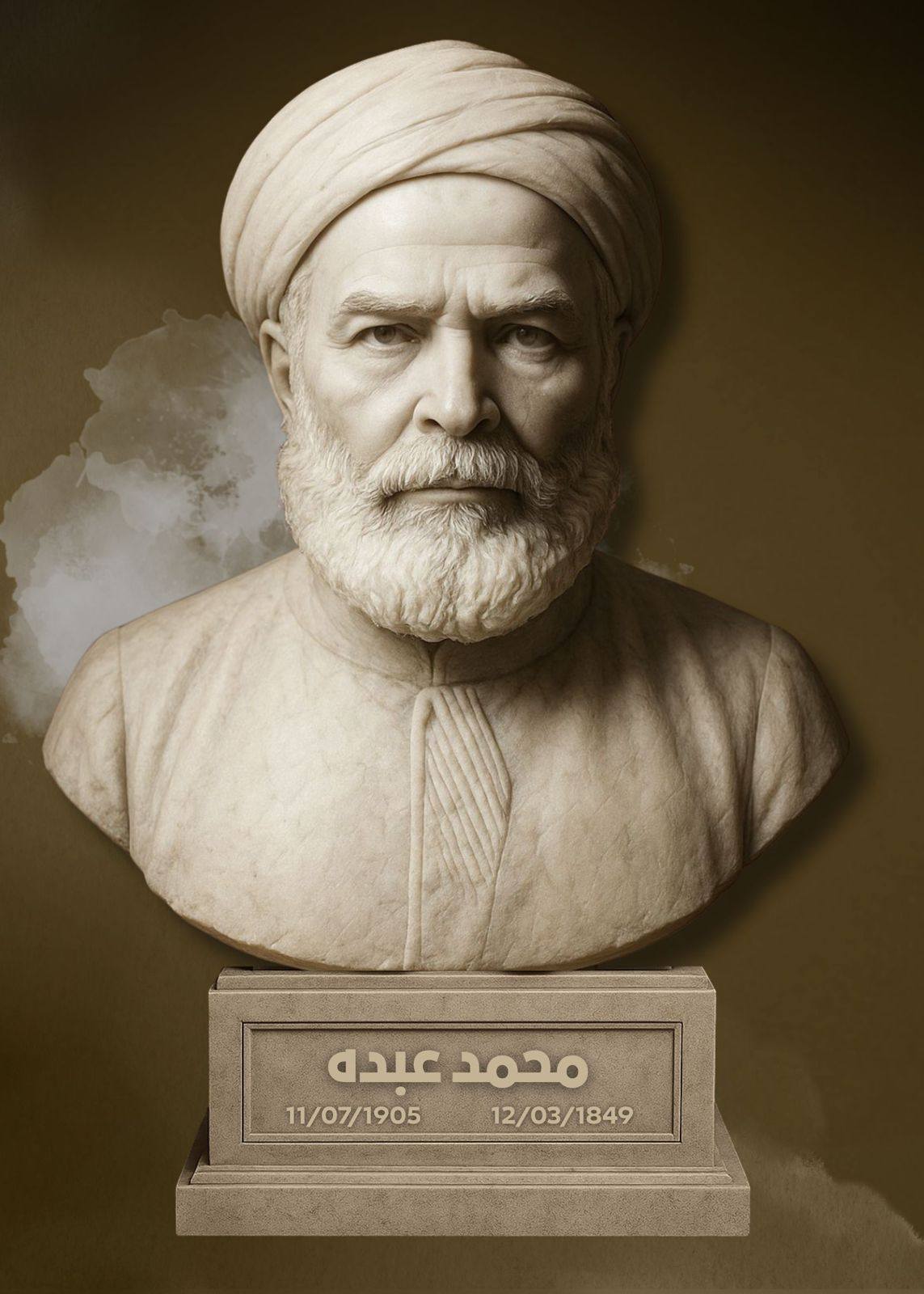

ذاك الاسم الذي يحمله الإمام الإمام محمد عبده — رائد الإصلاح الديني، ومعلّم سعد زغلول، وأب المدرسة العقلانية والليبرالية في مصر والعالم العربي.

تساءلت: هل هي مصادفة أن يتقاطع اسما الرجلين؟ أم هي حكمةُ السماء أن يمرّ في حياتي “محمد عبده” آخر، يعلّمني بذات الإيمان والعقل والإصلاح؟

كلاهما — الإمام والمعلّم — آمن بأن التعليم ليس حشوًا للعقول، بل إيقاظٌ للضمائر.

الأولُ أعاد للأمة صوتَ العقل، والثاني أعاد لطفولتي نغمةَ الإنسانية.

الأولُ حارب الجهلَ والجمودَ، والثاني قاوم فينا الكسل واليأس، وكان إذا غاب أحدنا عن الدرس قال بحزمٍ يشبه الحنان:

“العذر لا يليق بطالبِ علمٍ، فالعلمُ لا ينتظرُ الغائبين.”

ذلك الصوت ما زال يرنّ في أذني، وذلك الخطّ الجميل الذي علّمني كيف أكتب به اسمي ما زال يذكّرني أن الخطّ الأجمل هو ما نخطّه بمواقفنا لا بأقلامنا.

لم يكن أستاذي يرتدي بذلةً أنيقة، بل كان آخر من ارتدى الطربوش الأحمر في مصر، وكأنه يودّع زمنًا من الوقار والجمال.

لكنه كان يرتدي أجمل ما يمكن أن يرتديه إنسان: هيبة المهنة، ونور الرسالة، وابتسامة المربّي.

وُلد في حيّ الحسينية بمدينة المنصورة، في بيتٍ متواضعٍ لكنه عامرٌ بالقيم.

تخرّج من مدرسة المعلمين، ثم من دار العلوم، فجمع بين اللغة والوجدان، والدين والعقل، والعلم والحياة.

في صفّه لم يكن هناك فرقٌ بين غنيٍّ وفقير، ولا بين المتفوّق والمتعثّر.

كان يرى في كل طفلٍ مشروعًا لإنسانٍ صالحٍ، وفي كل كلمةٍ بذرةً لضميرٍ حيّ.

كان يعلّمنا القرآن كما يعلّمه أبٌ لأبنائه — لا كواجبٍ مدرسي، بل كنبضٍ للحياة.

وكان يصحبنا إلى المكتبة الصغيرة ليقول:

“هنا يولد المستقبل.”

واليوم، وأنا أكتب عنه في يوم المعلم العالمي، أُدرك أن الأمم لا تُبنى في القصور، بل في الفصول، وأن المعلمون يصنعون المستقبل بقلوبهم قبل طباشيرهم.

أُدرك أيضًا أن إصلاح الفكر الذي بدأه الإمام محمد عبده ما كان ليؤتي ثماره لولا جيشٌ من أمثال أستاذي محمد عبده، الذين نذروا أعمارهم لزرع العقل والضمير في تراب الوطن.

كلّما تذكّرتُه، عادت إليّ رائحة الطباشير وصوت الجرس ودفء شتاءٍ قديم.

ذلك الرجل البسيط كان أول من فتح لي باب الحرية، دون أن يدرّسني مادةً في السياسة أو الفلسفة.

اليوم، أرفع قلمي احترامًا لكل معلّمٍ يزرع فكرةً في صمت، ولكل محمد عبده في الماضي والحاضر، علّمنا كيف نكتب أنفسنا على وجه الحياة بصدق.

ولعلّ أجمل تحيةٍ أوجّهها إليه أن أقول:

يا أستاذي، إن ما غرستَه في طفولتنا لا يزال يثمرُ في رجالٍ ونساءٍ آمنوا أن الحرفَ وطن، وأن المعلّمَ رسول، وأن التعليمَ إصلاحٌ لا يقلّ قداسةً عن العبادة.

سلامٌ عليك يا أستاذي، وسلامٌ على الإمام الذي حملت اسمه، وسلامٌ على كل يدٍ كتبت على السبورة حلمًا فتحوّل إلى مستقبل.