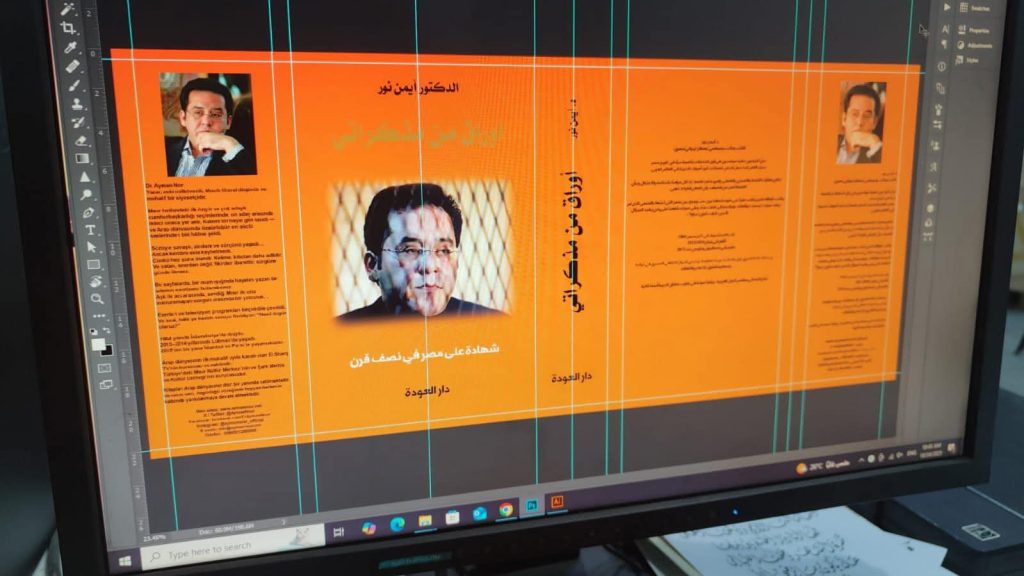

أبلغتني اليوم دار النشر اللبنانية أن كتابي الجديد،

“أوراق من مذكراتي” بلغ عدد صفحاته ٧٠٠ صفحة.. هالني الرقم.. وسألت نفسي، بصدق: إذا كانت هذه الأوراق مجرد مذكرات متناثرة من عمرٍ طويل، فكم سيكون عدد الصفحات لو قررتُ أن أكتب كل شيء؟

كل التفاصيل؟

كل ما لم يُقَل بعد؟

زوجتي وزملائي في العمل تصوّروا – بحسن نية – أن تسليم مشروع الكتاب إلى دار العودة

يعني أنني نلتُ إجازة من الكتابة، بعد شهورٍ من السهر والتدوين اليومي.

لكنني أقول لهم – باسم كل مَن عرفوا هذا الإدمان –

إن التنفّس لا يعترف بالإجازات…

ولا الانتماء، ولا الألم، ولا الذاكرة التي تنزف كلّما حاولتَ أن تُطفئ قلمك.

في السجن، كما في القبر، يتحوّل الإنسان إلى مجرد رقم. ذلك الانتقال الصامت من “فلان بن فلان” إلى رقمٍ أمر مهين، دخلت دهاليز الاعتقال خمس مرات في حياتي وفي كل مرة يطلبون مني التقاط صورة مع الرقم وفي كل مرة كنت ارفض أن اتحول إلى رقم التقاط الصورة رغم الضغوط.

فهذا هو ذاته ما يحدث في الحياة العامة، حين تُمحى الأصوات ويُسطَّر التاريخ بأقلام المنتصرين. وما من شيءٍ يُعيد للإنسان اسمه، ومكانته، وصوته،

كما تفعل الكتابة…

لم أكتب لأنني أحب الحكي، بل لأنني خشيتُ النسيان.

خشيتُ أن يُطوى وجهي في ذاكرة الوطن، كما يُطوى غلاف قضية سياسية بعد انتهاء موجتها.

منذ لحظة اعتقالي الأولى، أدركت أن هناك شيئًا لا يستطيعون مصادرته:

ذاكرةٌ تكتب، ووجدانٌ يتذكّر، وقلمٌ لا يرضى أن يسكت.

الكتابة عندي ليست مهنة،

بل مقاومة ناعمة للطمس،

واسترداد إنسانيّ لمن أرادوا لنا أن نصبح نُسَخًا باهتة،

أو جثثًا مدفونة في صمتٍ لا يُؤبَّن.

ولهذا، أكتب كما يصلّي الخائف،

وكما يصرخ الغريق.

تعلّمت من مصطفى أمين أن الصحافة رسالةٌ لا تجارة،

وأن الكاتب الحقّ هو الذي يكتب ما يؤمن به، لا ما يُطلب منه.

وتعلّمت أن المقالة ليست طلاءً لغويًّا،

بل طعنة في الخاصرة…

أن الكلمة يجب أن تكون صريحةً، عاريةً، مشتعلة.

لهذا، لم أكتب يومًا لأكسب جائزة،

بل لأمنح نفسي لحظة نجاة.

كتبتُ في الزنزانة، وكتبتُ في المنفى،

كتبتُ في القاهرة، وفي إسطنبول،

وفي بيروت، وباريس، وبروكسل…

وكلما كتبت، شعرت أنني أعود إلى بيتي الحقيقي،

الذي لا يُختم بالشمع الأحمر.

الكتابة عندي ليست رفاهية،

ولا هروبًا من الواقع،

بل مواجهةٌ للواقع – بكل عريه ومرارته –

هي المساحة الوحيدة التي أستطيع فيها أن أقول:

“أنا ما زلتُ هنا، وما زلتُ أُحب”.

لا أبحث في كتابتي عن المجد،

بل عن العدل.

لا أريد أن يُقال: “كتب جيدًا”،

بل: “كتب صدقًا”.

فالصدق هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن تزويره،

حتى لو اختبأ تحت ألف ستارٍ بلاغي.

أكتب لأجل الذين لا يستطيعون الكتابة.

لأجل سجينٍ لا يُسمح له بورقة،

لاجئٍ فقد صوته في بحرٍ بلا شاطئ،

شهيدٍ قُتل مرتين: مرّةً برصاصة، ومرّةً بالنسيان.

في طفولتي، كانت أمي تقول لي:

“اكتب يا ولدي… فالذي يكتب لا يضيع”.

لم أكن أفهم تمامًا،

لكنني أدركت لاحقًا أنها كانت تُعلّمني كيف أقاوم،

كيف أبقى حيًّا حين يقتلونك بالتدريج.

أنا لا أؤمن بطقوس الكتابة، كما يتوهّمها البعض.

لا أكتب على مكتبٍ من خشب الزان،

ولا أستلهم أفكاري من نَسَمات الغروب على البحر.

أكتب أحيانًا على الهاتف، وأحيانًا في سيارة،

وأحيانًا في الفجر، حين تنام المدن…

وتصحو الجراح.

الكتابة عندي فعلُ خلاص، لا رفاهية.

إنها طوف نجاة أركب فيه مع من لا صوت لهم،

محاولةٌ أخيرة لردّ الجميل للغائبين،

للشهداء،

وللذين يعيشون بيننا…

لكنهم مغيَّبون عن الصحف،

عن الشاشات،

عن الذاكرة.

ذات مرّة، كتبت في سجني:

“الورقة البيضاء هي آخر مَن يزورني،

لا تسألني عن اسمي ولا عن تُهمتي،

تُصغي لي كما لم يفعل أحد…

وتغادر بصمتٍ كريم”.

أُصدّق أن المقالة هي أداة مقاومة حضارية،

كما كانت القصيدة في زمن المتنبي،

وكما كانت الخطبة في زمن الحسين.

هي صوتٌ في زمن الصمت،

وعدالةٌ في زمن النفاق،

وحُبٌّ في زمن الكراهية.

ولأنني أُحب… أكتب.

لأنني أُؤمن… أكتب.

لأنني رأيت أن الإنسان يُقتل حين يُحرَم من حقّه في الحكاية، ولأنني ما زلت أُؤمن أن كل مقالةٍ تُكتَب،

هي شمعةٌ تُشعل الطريق لمن سيأتي.

ما زلت أُؤمن أن الكتابة تخلق وطنًا داخل المنفى،

وجسدًا جديدًا داخل الغياب، وداخل الصمت.

كلّ صفحةٍ جديدة هي تأكيدٌ أنني لم أُهزم.

لم أُبَع،

لم أختفِ.

أنا ما زلتُ أكتب…

وهذا وحده، كافٍ كي أبقى.