إشارة لا بد منها قبل أي خوضٍ في هذا الملف الحساس:

لستُ عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين، ولم أنتمِ إليها يومًا، لا سرًا ولا جهرًا. حرصت — عبر مسيرتي كلها — على أن أبقى خارج أي تدخل في شؤونها الداخلية، حتى لا يُقرأ الكلام بغير مقصده، أو يفهم على أنه وصاية أو اقتحام لمجال لا أنتمي إليه. غير أنّ لحظة صادمة مؤخرًا — تمثلت في فيديو لم يجد من بعض الأصوات في الجماعة إدانة حازمة رغم خطورته، بينما اتخذ فريق آخر داخل الجماعة موقفًا أكثر حكمة ورصانة — دفعتني إلى reconsideration. رأيت أن ما كنت أحذّر منه صار مادة يومية، وأن ما خشيت وقوعه بات واقعًا.

إدراك اللحظة الراهنة يفرض علينا قراءة دقيقة لمسار يمتد مائة عام:

فكرة وُلدت عام 1928 في الإسماعيلية لم تعد قادرة على العيش بالقواعد ذاتها بعد كل التغيرات الكونية التي غيّرت شكل العالم: دول تنهض وأخرى تسقط، أيديولوجيات تزدهر ثم تتلاشى، تكنولوجيا تمحو الحدود وتجعل الكوكب كله غرفة واحدة. السؤال المشروع اليوم: هل يمكن الاستمرار بالبنية نفسها، بالعقل نفسه، بالمعادلة نفسها؟ أم أن المئة عام الماضية كانت كافية لندرك أن العالم تغيّر، وأن التنظيم لم يعد قادرًا على ملاحقة هذا التغيّر؟

قراءة التاريخ تضع أمامنا مثالًا بالغ الدلالة:

انتقال الرئيس رجب طيب أردوغان من حزب إلى حزب، ليس قفزًا سياسيًا، بل استجابة تاريخية لضرورات التغيير. بدأ الرجل في حزب ذي صبغة دعوية واضحة — الرفاه ثم الفضيلة — ثم خلص إلى أنّ مزج الدعوي بالسياسي يجعل الاثنين يخسران. فأسّس مع رفاقه عام 2001 حزب العدالة والتنمية، حزبًا سياسيًا مدنيًا، بلا ارتداء عباءة دينية، بلا خطاب دعوي مباشر، يستوعب الطيف كله: محافظين وعلمانيين، متدينين وحداثيين. وكانت النتيجة: اكتساح انتخابي عام 2002، وبداية تحوّل تاريخي لتركيا.

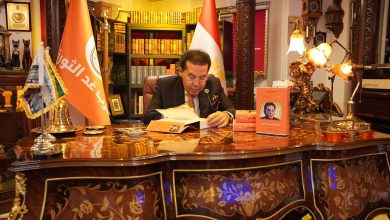

إدراك الفاصل بين الدعوي والسياسي ليس نظرية… بل تجربة رأيتها بعيني:

في العام 2011، وخلال زيارة أردوغان إلى القاهرة وهو رئيس وزراء تركيا، دعا السفير التركي عددًا من السياسيين إلى مأدبة غداء حضرها قياديون من جماعة الإخوان. دخلتُ القاعة قبل وصول أردوغان، فاستقبلني الدكتور سعد الكتاتني مبتسمًا، وهمس مازحًا: “إيه اللي جابك؟ الراجل ده بتاعنا!” جلست وأنا أسأل نفسي السؤال نفسه. وبعد دقائق دخل أردوغان وتحدث، وقال في جملة صريحة قاطعة: “أنا رئيس حكومة علمانية لدولة علمانية.” فأملت على الدكتور الكتاتني بدوري: “طب إنتو لسه قاعدين ليه؟ ده طلع بتاعنا إحنا… مش بتاعكم!”

واقعة طريفة… لكنها تلخص جوهر المشكلة: الخلط بين الهوية الدعوية والهوية السياسية يؤدي دائمًا إلى توقعات خاطئة واصطدامات لا ضرورة لها. السياسة لها منطق، والدعوة لها منطق آخر.

تجارب العالم ليست بعيدة عن هذا الدرس:

أحزاب أوروبا المسيحية-الديموقراطية فصلت منذ عقود بين الكنيسة والعمل السياسي، فتحوّلت من كيانات عقائدية إلى أحزاب مدنية. الهند بنت تجربتها الديمقراطية على فصل الروح الهندوسية عن الدولة. أفريقيا — في السنغال وغانا وتنزانيا — تجاوزت الأحزاب ذات المظلة الروحية إلى أحزاب وطنية جامعة. العبرة واحدة: خلط الدعوة بالسياسة يضعف الاثنين، وفصلهما يقوّيهما معًا.

تجربة الإخوان خلال قرن كامل حملت إنجازات اجتماعية وخيرية:

لكنها واجهت إخفاقات سياسية قاسية في مصر والسودان وسوريا وتونس والمغرب. كثير من قياداتها باتوا يدركون أن التنظيم أصبح عبئًا على الفكرة، وأن إرث القرن بات أثقل من قدرة البنية التنظيمية على حمله. الانقسام، تعدد المهاجر، غياب الرؤية الواحدة، العجز عن حماية المعتقلين أو تأمين مستقبل آلاف الشباب… كلها دلائل على شيخوخة تنظيمية تحتاج مراجعة جذرية وشجاعة.

الفكرة التي طُرحت منذ سنوات — الفصل الكامل بين الدعوي والسياسي — تبدو اليوم ضرورة تاريخية:

الدعوة يمكن أن تعود إلى أصلها: التربية والفكر والقيم والعمل الاجتماعي. والسياسة تحتاج إلى أحزاب تخضع للدستور والقانون، بتمويل شفاف، وبرامج قابلة للمحاسبة. ترك الحرية لأعضاء الجماعة بالانضمام لأي حزب أو تأسيس حزب جديد يفتح للأفكار نوافذ لا تستطيع التنظيمات المغلقة أن توفرها.

فتح صفحة جديدة — حتى لو قادت إلى حلّ التنظيم طوعًا — لن يكون انتحارًا، بل بعثًا:

إنهاء الشكل القديم لا يعني قتل الفكرة، بل تحريرها من أوعية لم تعد صالحة. الدعوة حين تتحرر من السياسة تصبح أنقى، والسياسة حين تتحرر من الدعوة تصبح أصدق، والإنسان حين يتحرر من الإرث التنظيمي يصبح أوسع قدرة على الإبداع والخدمة.

الخلاصة التي لا مفر منها: الحل… هو الحل:

حلّ التنظيم — إن جاء — لن يكون نفيًا للتاريخ، بل استكمالًا له. لن يكون هدمًا للفكرة، بل إنقاذًا لها. لن يكون تخلّيًا، بل ارتقاءً. التاريخ يطرق الباب، والمستقبل ينتظر من يجرؤ أن يفتحه.