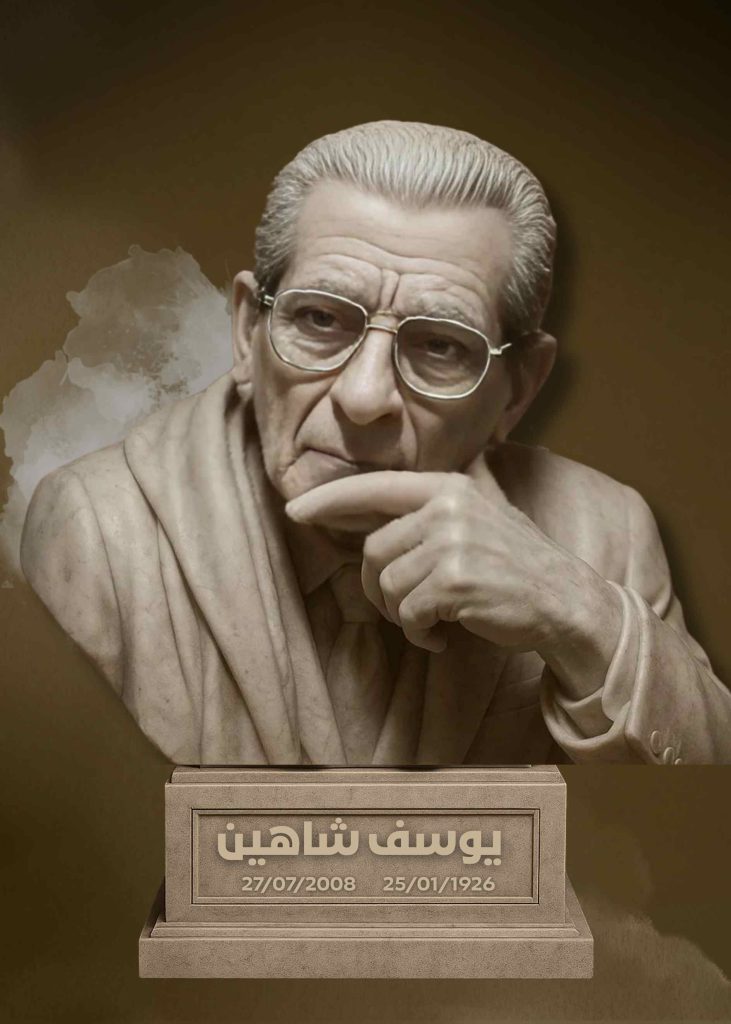

في الخامس والعشرين من يناير، لا يعود التاريخ وحده إلى الواجهة، بل تعود الأسئلة التي لا تشيخ. مئة عام مرّت على ميلاد يوسف شاهين؛ الرجل الذي لم يصنع أفلامًا بقدر ما صنع مرايا، رأينا فيها وجوهنا كما هي، لا كما نحبّ أن نراها. يومٌ مصريّ بامتياز، يلتقي فيه الفن بالسياسة، والحرية بالقلق، والسينما بالشارع.

لم يكن يوسف شاهين مخرجًا يسكن الكاميرا، بل كانت الكاميرا تسكنه. اختار منذ بداياته أن يكون مزعجًا للحقيقة الكسولة، وأن يوقظ الأسئلة النائمة، وأن يضع المشاهد في موضع الشريك لا المتفرّج. كان يرى أن الفن الذي لا يُربك، لا يُنقذ، وأن الصورة التي لا تُقلق ضميرها تتحوّل إلى زينة.

في أفلامه، لم يكن البطل واحدًا، بل كانت مصر هي البطل المتحوّل: مرة عاشقة، ومرة غاضبة، ومرة خائفة، ومرة جريئة إلى حدّ التهوّر. لم يُهادن ذائقة عامة، ولم يطلب تصفيقًا سريعًا. كان يعرف أن التصفيق السريع يشيخ سريعًا، وأن الجرح الصادق يعيش أطول.

السينما عنده لم تكن حكاية تُروى، بل موقف يُتَّخذ. كان شديد الانحياز للإنسان، حتى حين يختلف معه، شديد القسوة على الكذب، حتى حين يأتي في ثوب الفضيلة. لذلك اصطدم بالجميع: بالسلطة حين ضاقت، وبالمعارضة حين كسلت، وبالجمهور حين طلب الطمأنينة بدل الحقيقة.

في مطلع الثمانينيات، طرقتُ باب مكتبه في شارع شامبليون. لم أكن أمتلك أكثر من حلم صغير، ومصروف طالب في السادسة عشرة. لم يكن يوسف شاهين بالنسبة لي مخرجًا فقط، بل أسطورة يصعب الاقتراب منها. جئتُه رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة المنصورة، لأطلب أفلامه لإقامة أسبوعٍ لها في الجامعة.

كان الدكتور كمال أحمد، رئيس الجامعة وقتها، قد رفض أن تتحمّل ميزانية الاتحاد تكاليف المشروع. فقررت أن أموّله من جيبي… أو بالأصح من مصروفي. حين جلست أمام شاهين، باغتني بسؤاله المباشر:

«مين هيدفع إيجار الأفلام؟ وماكينات العرض؟»

قلتُ بثقة لا تخلو من سذاجة: «من مصروفي».

انفجر ضاحكًا، ثم صرخ بحدّته المحببة:

«مصروفك لربع قرن ما يعوّضش تمن ماكينة عرض لو اتحطّمت!»

تهيّأتُ للانسحاب، فأوقفني بسؤال ساخر:

«كم واحد منكم هييجي يشوف أفلامي؟»

قلت: «آلاف».

ردّ بسخريته المعهودة:

«إنت فاكرني كروديا؟!»

قلت له جملة لم أخطط لها:

«لا… فاكرِك فنان.

وإحنا في أمسّ الحاجة لأفلامك، لأنها بتحرّض على التفكير».

صمت لحظة، ثم صرخ:

«يا جابي! يا سيف!»

ودخل فورًا جابي خوري وسيف عبد الرحمن.

قال لهما:

«خدوه من هنا… وما يطلعش من المكتب إلا لما تزوّدوه بكل اللي يحتاجه: أفلام، ماكينات عرض، أفيشات قديمة… وكل شيء، وبلا مقابل».

يوم الافتتاح، فوجئت بيوسف شاهين يحضر بنفسه، ومعه رجاء حسين، وسيف عبد الرحمن، ومحمد منير، وآخرون من نجوم أفلامه التي ستُعرض طوال الأسبوع. وقف مذهولًا أمام مدرج الدكتور بدراوي الذي غصّ بآلاف الطلبة. قال لي هامسًا:

«ده جمهور ما شُفتوش في حياتي».

تردّد قبل أن يصعد المنصّة، ثم سألهم بصوته المرتجف الصادق:

«إنتوا بجد جايين علشان أفلامي؟»

جاءه التصفيق عاصفةً من التأكيد.

ابتسم وقال:

«يبقى لازم أسيب السينما… وأؤسس بيكم حزب سياسي للشباب!»

بعد العرض، جلسنا على العشاء. ضحك وقال لي:

«كنت حاخسر كتير لو خدت مصروفك لربع قرن!

الحزب اللي شُفته النهارده أغلى بكتير».

بعد أربعة وأربعين عامًا، لا يزال دين يوسف شاهين في عنقي. لم يأخذ مصروفي، لكنه منحني مفاتيح وعي مختلف، وفهمًا أعمق لمعنى الفن، وأهمية أن يُفكّك الإنسان قيوده الذاتية، وأن ينقل بعضًا من حياته للناس بحلوها ومرّها. وكما قال لي يومًا:

«ما حدّش هيتكلم عني أصدق من لساني».

علّمني شاهين أن أكبر رأس مال للفنان — أو السياسي — هو الناس. وأن امتلاء القاعات حبًّا لك يعني أنك مدين: بفكرة، بثمن، بتكلفة لا بد أن تُدفع.

دفعتُ هذا الثمن راضيًا: سجنًا واعتقالًا، ونفيًا أكثر من مرة. كانت علاقتي بيوسف شاهين ممتدة، لم تنقطع إلا حين اعتُقلت عقب انتخابات 2005. مات يوسف شاهين وأنا خلف القضبان. لم أودّعه، لكنني أكتب له الآن رسالة متأخرة.

شاهين لم يكن فقط مخرجًا. كان ثائرًا، ومدرسة تمرّد لا تخجل من الصدام، ولا تهرب من المواجهة. كان يدرك أن للسينما رسالة، وللحلم ثمنًا. لا أظن أن خياله السينمائي — مهما حلّق — كان سيتنبأ بأن ثمن ذلك «الحزب» الذي حرّضني عليه سيكون سنوات من السجن. لكنه علّمنا، بفنه، أن نؤمن بما نفعل، حتى وإن دفعنا العمر كاملًا ثمنًا لفكرة.

وجوه لا تغيب…

لأن بعض الفنانين لم يصنعوا أفلامًا،

بل صنعوا وعيًا.

ولأن الكاميرا، حين تُمسك بالحقيقة،

تصير وطنًا كاملًا…

ولا تغيب.

«وجوه لا تغيب: صفحات من تاريخ مصر»