ليس كل ميلاد حدثًا بيولوجيًا…

بعض المواليد تأتي لتغيّر تاريخ، وتُعيد تعريف ضمير.

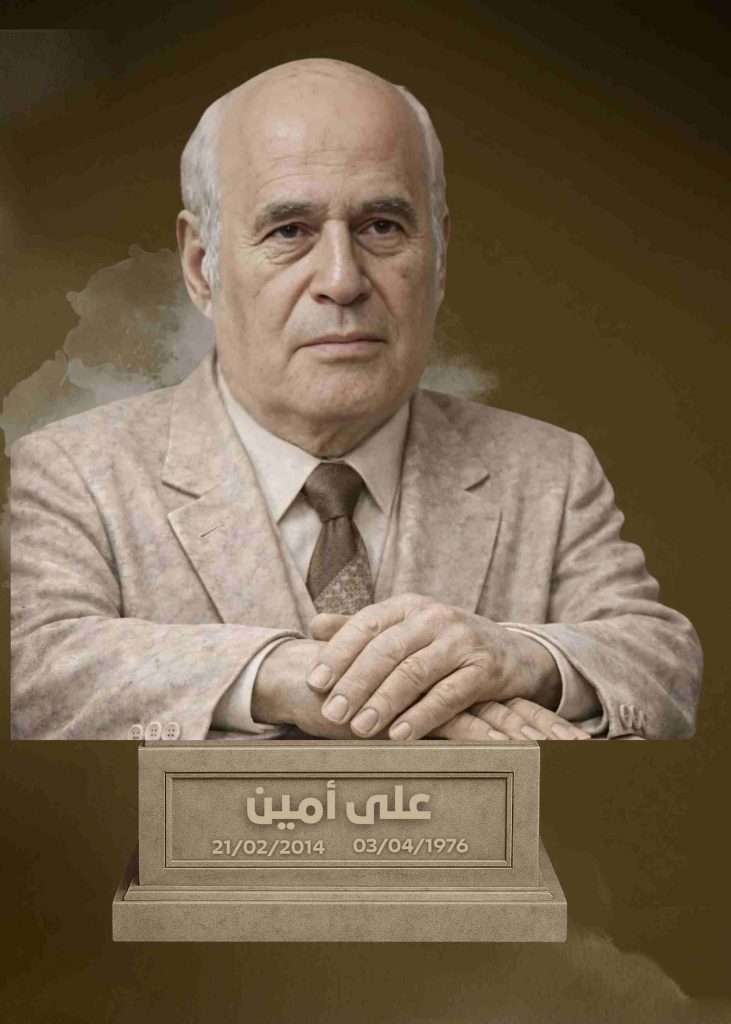

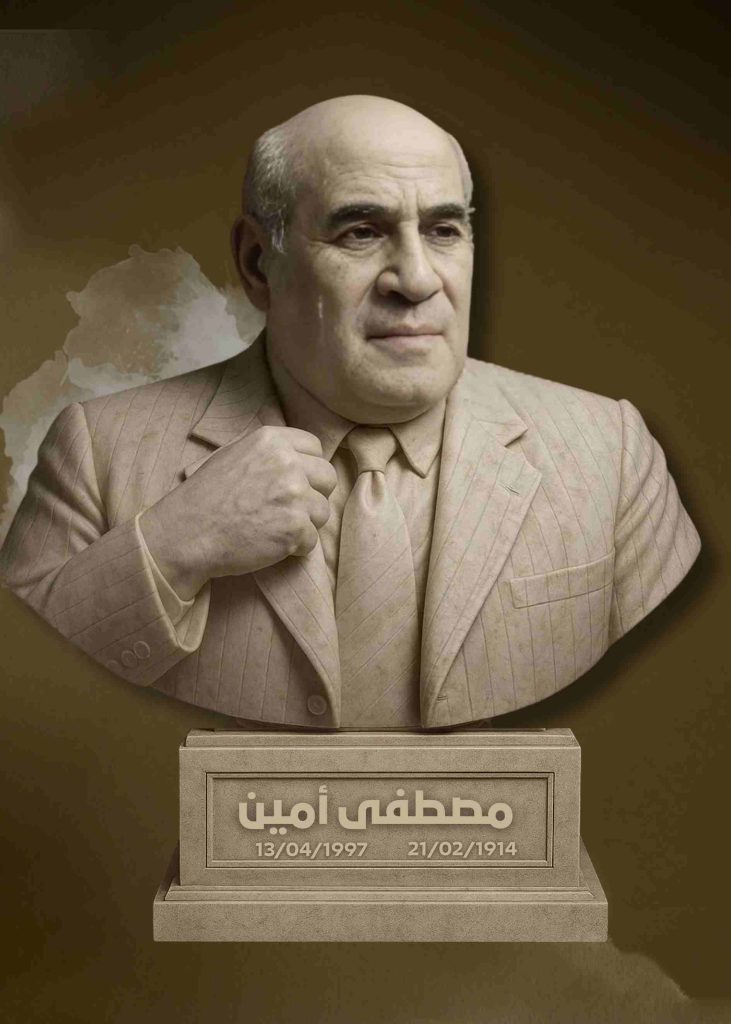

في الحادي والعشرين من فبراير 1914،

لم تولد روحان فقط،

بل وُلدت مدرسة كاملة في بلاط صاحبة الجلالة.

مدرسة تقول إن الصحافة ليست حرفة،

بل شجاعة.

وأن الكلمة إن لم تُدافع عن الإنسان،

فلا تستحق أن تُكتب.

بيت الميلاد لم يكن بيتًا عاديًا.

بيت سعد زغلول، بيت الأمة.

الأم ابنة أخته، والطفلان تربّيا في حضن صفية زغلول،

فتعلّما مبكرًا أن الوطن لا يُحكى عنه من بعيد،

بل يُعاش في تفاصيل اليوم،

وفي غضب الشارع،

وفي دمعة أم.

الطفولة عند مصطفى أمين وعلي أمين لم تكن لعبًا عابرًا.

أصدرا مجلة وهما في الثامنة،

ثم «التلميذ» عام 1928،

فأُغلقت لأنهما كتبا ما لا يُحب أن يُكتب.

منذ ذلك العمر المبكر،

كانا يعرفان أن الحرية لا تُمنح،

بل تُنتزع.

تفرّق المسار قليلًا ليزداد عمقًا.

علي أمين إلى إنجلترا،

مهندسًا يرى في البناء معنى النظام.

مصطفى أمين إلى جامعة جورج تاون،

دارسًا للعلوم السياسية بمرتبة الشرف عام 1938،

يحمل عقلًا يرى أن السياسة قصة بشر قبل أن تكون حسابات.

عادا إلى القاهرة لا ليبحثا عن مقعد،

بل ليصنعا منصة.

عام 1944 خرجت أخبار اليوم إلى النور،

فكانت جريدة تمشي بين الناس،

لا من فوقهم.

اشترى التوأمان «آخر ساعة» عام 1946،

واكتملت المدرسة:

خبر حي،

وقصة تمشي على قدمين،

ولغة بسيطة تشبه الناس.

لم تكن الصحافة عندهما سلطة على القارئ،

بل جسرًا إليه.

«فكرة» لم تكن عمودًا يوميًا،

بل نافذة يطل منها قلب على قلب.

في «ليلة القدر» عام 1954،

لم يسأل مصطفى أمين عن السياسة،

بل عن أمنية طفل.

هكذا فهم الصحافة:

أن تنصت قبل أن تكتب.

«عيد الأم» لم يولد في وزارة،

بل في سؤال كتبه علي أمين:

«لماذا لا يكون للأم يوم؟»

فصار الربيع موعدًا للامتنان،

وصار المقال عيدًا.

لم تكن حياتهما خطًا مستقيمًا.

سُجن مصطفى،

واتُّهم،

وعاش سنوات خلف القضبان.

كتب «سنة أولى سجن»

ثم «سنة ثانية»

ثم «سنة ثالثة»

ثم «سنة رابعة».

كنت أقرأ تلك الصفحات في سنوات اعتقالي،

فأجد نفسي بين السطور.

لو بدّلت التاريخ وبعض الأسماء،

لصارت تلك الكتب «أوراق من مذكراتي».

دين الظلم واحد،

كما أن دين الحرية واحد.

إذا كان أستاذي في السياسة هو فؤاد سراج الدين،

فأستاذي الأول في الصحافة هو مصطفى أمين.

مدرسة القصة الإنسانية،

والرؤية الليبرالية الخالصة.

كنت — وربما من سوء حظي الجميل —

من الدفعة الأخيرة في تلك المدرسة العريقة.

لمست الرجل،

وقرأتني في كلماته،

وشرفت أن يكتب عني،

وأن يقطع مقالته ليقول كلمة حق.

التوأمان لم يكونا متشابهين في الشكل فقط،

بل في الإيمان.

إيمان بأن القلم لا يخون،

وأن الصحفي لا ينحني إلا للحقيقة.

كانا يعرفان أن الجريدة ليست ورقًا،

بل مسؤولية،

وأن كل عنوان يمكن أن يكون حياة أو موتًا.

في 28 مارس 1976،

كتب علي أمين:

«الذي يحبني لا يبكي… كل ابتسامة فوق شفاه هي قبلة على جبيني.»

ورحل.

ثم لحقه مصطفى أمين في 14 أبريل 1997.

افترق الجسدان،

لكن المدرسة بقيت.

الربيع صار موعدهما الدائم،

كأن العطاء لا يعرف موسمًا غيره.

مئة واثنا عشر عامًا مرّت،

والصحافة المصرية ما زالت تبحث عن نبضهما.

في زمنٍ صار فيه الخبر سلعة،

والرأي صفقة،

يبقى اسماهما علامة فارقة:

الإنسان أولًا،

والحرية دائمًا.

وجوه لا تغيب…

لأن بعض الأسماء لا تُحفر في الحجر،

بل في الضمير.

ولأن من كتب بدم القلب،

لا يُمحى بالحبر.

ولأن الصحافة — حين تكون حبًا —

تصير حياةً كاملة،

وتبقى…

حتى بعد أن يسكت الصوت.